Accompagnement des producteurs d’huile essentielle d’immortelle de Corse dans la mise en place de l’Indication Géographique Protégée (IGP)

En téléchargement ici :

Introduction

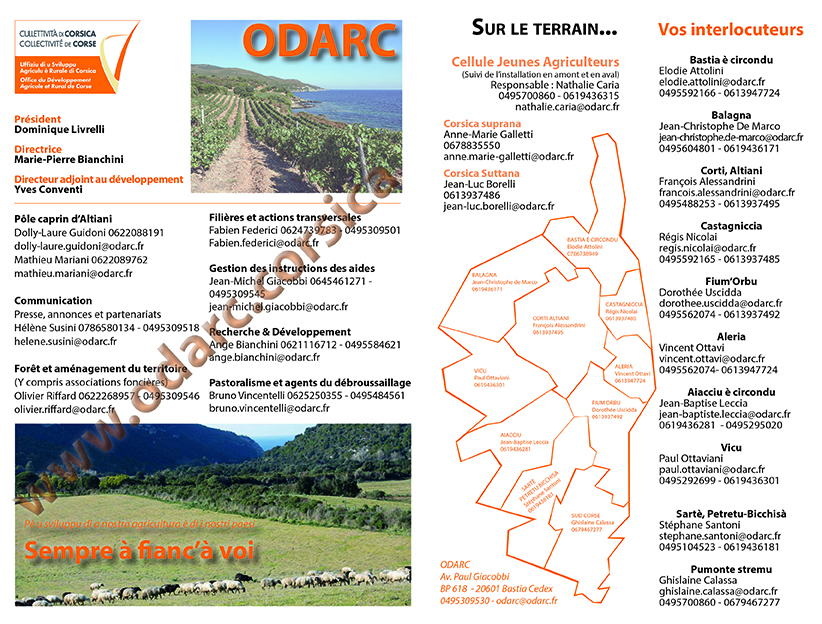

"Depuis plusieurs années, la Corse est devenue un bassin de production important dans le domaine des Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales (PPAM). L’immortelle est l’une des PPAM les plus exploitées, avec pas moins de 68 producteurs sur l’île. Leur implantation suit une répartition très étendue allant des zones littorales des façades orientale et occidentale, à la haute montagne aussi bien dans les régions du nord, du sud et du centre de l’île. Néanmoins, trois zones géographiques concentrent les deux tiers des surfaces cultivées d’immortelle : la Plaine orientale, la Balagne, et l’Extrême-Sud (Annexe 1). Entre 2011 et 2018, la surface agricole dédiée à l’immortelle a vu son nombre tripler, avoisinant à ce jour les 473 hectares, et cela principalement en Agriculture Biologique (Cuxac et Andreani, 2020). Jusqu’en 2005, les huiles essentielles d’immortelle constituaient, en Corse, une production de niche essentiellement issue de cueillette sauvage et réalisée par un groupe restreint de producteurs. La transition opérée entre l’économie de cueillette et la mise en culture a été permise par l’explosion de la demande due à l’engouement de l’industrie cosmétique et de l’aromathérapie pour la plante. Une des conséquences les plus flagrantes a résidé dans la forte hausse des prix au kg de l’huile essentielle. Alors qu’en 2005 la fourchette des prix fluctuait entre 700 et 1 100 €, en 2016, elle se situait entre 1 300 et 2 000 €. Dans ce contexte, poussé par un intérêt économique grandissant, de nombreux projets de développement ont vu le jour dans de nombreux pays (FranceAgriMer, 2017). L’huile essentielle d’immortelle de Corse est reconnue pour sa typicité du fait d’une composition chimique particulière caractérisée par de fortes teneurs en acétate de néryle, comprises entre 30 % et 40 %, et en italidiones, comprises entre 5 % et 15 %. Cependant, depuis quelques années cette argument ne suffit plus pour susciter l’attrait des consommateurs et des industriels. Les producteurs constatent une stagnation du marché, ces derniers n’arrivant plus à liquider leur stock sur l’année. En cause, l’émergence d’une concurrence européenne bien établie en provenance d’Italie, mais aussi des pays des Balkans (notamment Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Monténégro) et, très récemment, sur le territoire national, en l’occurrence les exploitants Provençaux et, plus largement, ceux du Sud de la France. Il est ainsi difficile pour les exploitations corses de rivaliser, d’une part avec les productions balkaniques, largement subventionnées et pouvant proposer un produit moins cher et en plus grande quantité (Sardi, 2021), et d’autre part, avec l’industrie des PPAM provençale, puissante et implantée depuis de nombreuses années sur le marché national et international."

Présentation

Présentation